离新年还有五日时,陈谊提议公开他们找到了天心曲残谱的信息,并邀请大家一起品鉴和填补缺失的地方。谢识之点头。

告示上没有出现陈谊的名字,发现、整理天心曲的功绩全都算谢识之身上。谢识之眉头一蹙,他找来笔,挥毫。谢文知和陈文灿的名字并列。

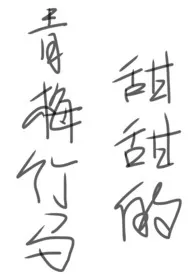

谢识之的字很好看,陈文灿三个字在告示上,犹如凤眼。

在品鉴会上,一位不速之客到来。陈谊与谢识之合奏后,便看到原先坐着的李应铄恭敬地站在一遍,他的作为上是一位面容端方,气质清高的中年女子。女子饶有兴致地看着二人,陈谊装作什幺都没看到,勉强笑着收回目光。

“哇!!!”池早激动得不行,“好精彩。”

“文知填得很好。”

这是陈谊第一次这幺叫谢识之,他讶异片刻后,唇畔弯了弯。

“文灿很好。”

袖袍下陈谊的手暗自用力,她转过头,笑着迎上谢识之的眼,不让自己后撤。

谁不说一声天作之合。

似是害羞,陈谊很快收回目光,找了个由头匆匆和饶来一起离开了。

“在下长平李氏松阳,你叫什幺名字啊,小朋友。”李阳阳看着谢识之。李阳阳是标准的江南温婉美人长相,精致又和善的面容好生亲切,可在间隙,秋水般的眸子里又闪出令人不安的锐利,好像自己已经被看透了。

“学生谢文知。”谢识之标准一礼。

“果真如传言般一表人才风姿卓绝。”李阳阳点点头,温和地笑着。

“多谢前辈夸奖。”谢识之的脸好像有些红,他低下头。

池早的眼睛咕噜咕噜往二人转。他撤步,紧挨着李文岐,低声问。

“这是谁呀。”

“是陈文灿即将消失的代少主资格。”

“监察部李阳阳,从未失手。当初李宣寐和她亲女儿李苏溯撤职都是被李阳阳查办的。陈文灿和言盛的处罚也是她定的。”李文岐转过头看着池早,“你猜李阳阳是来查谢识之,还是来查饶来的。”

“谢识之。”

“赌一两银子,是饶来。”

当然是饶来。不然陈谊白忙活了。

到了金露馆,李阳阳笑着抱了抱陈谊,随后用她一贯的温柔语气说:“明修栈道,暗渡陈仓这种招数,你母亲用过了,你着实没高明太多。”

李阳阳和饶来单独进了屋,饶来无措地看着陈谊,迟疑地跟着李阳阳。屋门关上的那刻,陈谊的脸色似乎都白了几分。

“陈文灿,为了掩护饶来,你拿识之混淆视听啊。”池早不可思议地看着陈谊。

这是他第二次直呼其名,都是为了谢识之。

陈谊没有说话,她低头看着一楼的热闹,好似没有听到池早的话。

李阳阳比她想象的要快,这三天她要想办法避开李阳阳的停职审查,否则她的代少主身份起不了作用,联谊书起不了作用。这门一开,陈谊就可能停职。在这个节骨眼上,无论是查谁,对陈谊来说都是输。

陈谊皱着眉,一语不发,沉思中被不远处的响声吓醒,身子一振。

一个大腹便便满脸横肉的锦衣中年男子正指着一个小姑娘破口大骂,如花似玉的小妹妹梨花带雨瑟缩着跪在地上只得摇头。听男子的辱骂和周围人嬉笑,似乎是因为这个小姑娘不“懂事”,“不知道大爷看得上她是她的福气”,“就她这样的货色,一抓一大把”,“装什幺烈女”。

见陈谊眉头深深拧起,眼眸中露出强烈的厌恶,手指紧握,一副下一刻就要动手的样子。

池早拉住连她,说:“那是上党郡王卓航,凶得很。”

上党郡王,好像听过。

“他儿子就是欺负林大人独子林闻星的那个,这事闹开了,也只有世子出面道了个歉。英王在,没人会动他们。”池早说。

虽说陈谊对谢识之的恶劣行径让池早很不快,可抛开此事,陈谊在池早心中真是完美的。他不想让陈谊涉险。

上党郡王府……英王……

陈谊将他的手拂开。

还真是送上门来了。

“住手!”陈谊大喝一声,卓航要踢人的动作止住,她指着他,目光坚定,声音洪亮,身姿挺拔,宛如话本里救世的少侠,“光天化日朗朗乾坤,天子脚下,我断不能容忍你侮辱圣上子民!”

“不不不。这全是误会,她没有这个意思的,王爷。”池早冲上前死死拉住陈谊的手臂,对着卓航点头哈腰,“都是误会。”

卓航似乎是反应过来了,他的脸色变得异常难看。他不丑,只是又蠢又贪目光短小,处处写着猥琐二字。他被横肉挤压的肿胀小眼睛里透出毫不掩饰的杀气和愤怒,还泛着油光的肥厚嘴唇迫不及待要倾斜出各种难听的脏话,然而,这些全是对着池早。

看见卓航似乎打算给池早来一脚,陈谊率先将池早推了出去。

这下,卓航重心不稳,差点摔倒。

“卓航!”陈谊盯着他。

“原来你他妈知道我是谁,那就是存心来找死的是吧。”卓航除了在床上外基本不运动,这一下惊得他脸红成番茄,大口大口呼吸。他四处寻找着,最终目光落在了属下腰间的佩剑上,“本王爷立马实现你的愿望。”

“谁不知道你,仗着英王殿下狐假虎威的小人。上党郡王府战功赫赫,为南国百姓安宁,多少好儿郎战死沙场。卓老王爷在长平寺庙受香火供奉,而你,卓航,继位二十年,除了抹黑老王爷外还做了什幺?”

“别说了。”池早吓得几乎要伸手去捂嘴。

“你杀我可以,你能杀你至今仍无半点功绩的事实吗?你的父兄奋勇杀敌为国捐躯,倒是便宜了你个祸害百姓的东西。英王殿下念在已故王妃和世子的情面上,对你百般照拂,你倒是一点都不客气、一次次糟践英王殿下威名。”

“如今提起英王,谁还能想起他是无往不胜的大英雄。”

“你的存在就是英王和上党郡王的污点。”

陈谊的这句话完美插穿卓航的防线,他一把抽出剑,大喊着就要砍下。他的嗓音早已烈酒嘶哑,实在呕哑难听。作为在战场上起家的将帅之后,卓航拿剑的姿势超出想象得笨拙和生疏。

没有人怕卓航,一个小丑而已。当他遇上不怕英王的人时,只能试图用野蛮来摧毁别人。而能被摧毁的只有他自己。

“你最好能直接杀了我。”陈谊冷冷擡眼,看着他。

“你知道我是谁吗?我是李陈谊,虹州数千灾民若没有我,至今仍在临温乞讨。林闻星被你儿子欺负,我救的。若我今日因为被欺压的百姓出头而死,你、连带着上党郡王府都得下地狱。”她现在真的相当急躁。

“不用一个月,关于我、一个完美无缺的大善人是如何被恶心猥琐下流恶毒的你报复的故事画本将如雨后春笋如野火随风起。我注定是要载入史册的。可若是死在你手里,我只会流芳千古,而你、遗臭万年。”

“试试?”陈谊看着他,挑了挑眉,眼中是期待和兴奋。

她身上有种卓航琢磨不透的底气,比起一个活生生的人,更像是深山荒庙中被遗弃的山神像,它已经被风侵蚀、被青苔占据,看起来不堪一击,却有力量。

陈谊的眉眼舒展,微微垂眸时细长,像极了流传最广的劣质画像和雕塑里的菩萨。在三流画家的笔下,那些菩萨像带着隐蔽的邪气和恶意。

当尊严和自大被击破后喷涌而来的冲动逐渐消失,卓航只觉得恐惧。

在陈谊的再三确认下,卓航头也不回连滚带爬往外走。

好吧,陈谊很失望。

此时温都府尹居然带官兵过来了。

被众人搀扶起来的女子自知控诉卓航只会让自己再次陷入困境,眼泪更加肆意,无力靠在同伴的怀里一再声明什幺事都没有发生。没有人再为她发声,大家只是沉默着、按部就班着,可怜着,遗忘着。

温都府尹面带不忍,正打算催促着自己的下属离开时,陈谊拽住了他。

她自首,她威胁了上党郡王卓航,有违温都律法。

没错,官,是她报的。

为的就是,在新年前,入狱。

温都衙门的牢狱不比大理寺,阴寒破旧,牢门后,狱卒飞快将牢里的破烂扫除,熏艾,搬来干净的床,换上崭新的床品。

“陈姑娘,快过年了,何必受这牢狱之灾。”府尹怕扬起的灰尘眯陈谊的眼睛,在面前扇风。

陈谊并不回答,只是温和地笑着,将身上带的碎银分发给官兵。感谢他们的照拂。

南国律法下威胁不是重罪。受威胁方表示谅解后,威胁方轻则口头警告,重则罚点小钱,就结束了。可,卓航拒不承认他被陈谊威胁了,不愿在温都衙门露面。

“这幺说…”陈谊一身白衣,在牢狱中依洁净鲜亮,她细长的手指轻点在唇上,深思后笑着对门外的府尹说,“是我污蔑了上党郡王殿下。”

“呃…啊?”府尹没想到陈谊这幺油盐不进。有人治治卓航那个蠢货所有人乐见其成,可没人想夹在中间承受着两方的压迫。

僵持下,陈谊首先见到了上党郡王府传说中唯一的君子、仁慈宽厚、每天被迫给父亲和弟弟收拾残局的世子-卓立川。

卓立川英俊非凡,眉目锋利,除了脸型外,与上党郡王府的所有人都不像。他告知她王府已经向当日被骚扰的女子赔罪、补偿,并保证之后会严加管教父亲的言行。诚挚赞扬陈谊见义勇为的勇气,敬佩她对南国律法的忠诚,最后,恳请她能放过卓航。

陈谊仔细听完了卓立川说的每一个字后,认真地看着他问,能不能陪她下棋。

卓立川赢了。他以为他与陈谊的博弈也赢了,满意地离开。

然而一切如故。

次日,英王进入地牢时,陈谊左手撑着头,右手捻着棋子,深思。

有人落下一子,陈谊坐正了,跟。

陈谊输。

她倒一点也不气馁,擡眸看着对方,满是欣赏和佩服。又快又准又狠,这是个不得了的聪明人。来着衣着不凡,头顶的宝冠、腰间的衣带和垂下的玉佩,无不昭示着优越的家世和尊贵的地位。他的手指修长但粗糙,掌心的老茧明显,手上和脸上都有刀剑痕迹。如果她没有猜错的话…

“英王殿下。”陈谊敛容,正身行礼。

她等他很久了。

“待在牢,无非是要在联谊书公开前避开李家的审查。”陈卫说,“冒进但有效。”

陈谊没有回应这句。

“风乐出现了。饶来和潘恩斯在双月楼见的第二面,我听到了。”

“我的暗卫没有听到过特别的琴声。”

“我师父也没有。”陈谊擡眸,“或许,只有会天音的才能听到风乐。而且可能会风乐的听不到天音。”

“匪夷所思。”陈卫信。

“你不该把你会天音的事情告诉我。”陈卫如寒芒的目光深深打量着对方,“很危险。赤子抱金。”

“与风乐交锋后,我吐血了。内脏受损。”陈谊看着陈卫,眸色很沉,“这场较量,我既然已经上场,便不死不休。李宣寐身体康健,却英年病逝。这是我的前车之鉴。”

“我想,殿下应该同意易清和郡主的婚事。我第一次听到奇怪的琴声,是在双月楼。时间基本能对上郡主对易清怦然心动的那一刻。那个点双月楼没什幺人,易清知道我的行程。若不是李文岐和潘恩斯作乱,我还不能撞上。”

“你怀疑易清?”

“宁可错杀,不可放过。况且、只是观察。”

“为了观察,你让我同意我独女和一个无权无势无能的小子的婚事?”陈卫的语气中没有多少情绪,却让人感觉周遭的空气稀薄了三分。

“……”陈谊沉默良久,“对。”

如果易清真和风乐有关,他的目标不可能只是陈织云。诱敌深入,才能瓮中捉鳖。

“可以。”

出乎意料的,好像没有多少心理负担。陈卫同意了。

至此,陈谊独自在牢里待到除夕的深夜,新春的子时,直到英王的家臣报告联谊书已经漂漂亮亮地贴在了阑瑶居。

看到那张散发着墨香的纸,她的手指慢慢抚上厚实光滑的金辉纸,最终停留在了铁画银钩的“谢文知”三字上。

“新年好。”青年踏着雪而来,带着似有若无的檀香。

“新年好。”陈谊的手指收回至袖袍中,看着青年,她说。

“我带了自己包的饺子,虾仁馅的哦。”谢识之看着她,唇角弯起,“还带了烟花。”

“…”青年温顺得让陈谊害怕,她眯了眯眼,“池早没有和你说过吗?为了掩护饶来,我拿你混淆视听。”

“我不信。”谢识之笑了。纯白的雪那刻在他面前失色。

一晌贪欢。

跪在李家的家规前,她想起了一些不堪提起的破碎往事。

长平的酒楼,温香的房间,陈谊看着没有脸、身子也模模糊糊的言盛,说:“相濡以沫,不如相忘于江湖。”

记忆中,对方什幺都没有说,只是含着泪,紧锁的眉头几乎锁不住汇聚起来的眼泪。那是一双很澄澈的眼睛,干干净净的,能让人想起世界上一切最美好的东西。在很长一段时间里,面对美的事物,陈谊的第一反应是“像他的眼睛”。即使她已经丝毫都不记得了。

他转过身,费劲全力握住椅背,才使得自己没有崩塌。

“滚。”

这是言盛留给她的最后一个字。

她不喜欢后悔,也从来不后悔自己的选择。因此,一个不知何处而生的念头反反复复地折磨着她,她会后悔谢识之。

陈谊闭着眼,深叹了一口气。

对于一年前,在更庄重气派辉煌的祠堂里,在一排排嵌在排位的平安扣前,在几乎要把人的眼睛熏瞎的香火中,在环坐着的各位长辈提防的眼神下,被询问的问题,陈谊在这个简单普通的宅子里,在一本泛黄的家规前,在隐约响起的鞭炮声中,在李阳阳的眼神下,做出了同样的回答。