李南山站在歌厅门前,正掏出手机打电话,任凭看见他他却没看见任凭。

这时任凭的手机响起来,一看号码果然是李南山打来的,他按下了手机的拒绝接听键,然后偷偷地绕到李南山背后,用拳头猛地捅了一下李南山的腰,李南山被突然袭击,也乱了阵脚,嘴里叫道:“干什么,干什么!”身子扭过来就想还击,一看是任凭,二人都笑起来。

李南山说:“有好事叫你,你还不积极!你难道是神仙吗?”

任凭说:“你别拉我下水,我可不干龌龊的事。”

李南山说:“谁让你下水了?你上大学时的雄风哪去了?光知道给我们讲男女之事,自己就不去实践!我看你是屠格涅夫笔下的罗亭——思想上的巨人,行动上的矮子。”

任凭说:“我出世的时间长了,一时还难以适应。”

李南山拉着他的手向里走着说:“走吧,别老是站在门口,进去说话。今天我请客,你老兄不用担心经费问题。”这时一个穿白上衣、黑裤子、脖子里打着黑色领结的又胖又高的服务生走过来,亲切地招呼李南山快进去,他呼李南山为李哥。

李南山真是个江湖上的名士,到哪里他都是熟客。

任凭只好跟着服务生走进去,李南山走向大厅的吧台。

这个吧台很大,大约有七八米长,吧台里的柜台上摆满了各种名酒,中国外国的都有,另外还有很多小食品,象瓜子、开心果、糖之类的东西。

李南山掏出五百元钱交到柜台上,算是押金,胖服务生就点头哈腰地问:“李哥今天坐几楼?”

李南山昂着头,也不看那服务生,冷冷地说:“三楼吧。”

胖服务生马上向一个瘦小一点的服务生高声叫道:“小三,领李哥上三楼!”

“好哩!李哥请跟我来!”瘦子扯着嗓子喊着,左手象牵了个牲口缰绳一样向前伸着,走向通往歌房内的走廊,这是一个十几米长的走廊,中间向右转象是河流的岔道,那瘦子走到岔道处就转弯了,向里指着说:“李哥你挑吧。”然后又小声说:“都是才上的新货。”

任凭跟着转过弯去,眼前一亮,他差点叫出声来:哎呀我的妈!

一面宽大的透明玻璃横在面前,玻璃的后面是一个类似于小礼堂一样的巨大空间,空间的天花板上、四周的墙上布满了各色灯具,照得空间内光怪陆离,空间中央是一排排长椅,长椅上端坐着一二百个如花似玉的少女!

这些少女,胸脯上都挂有一个写有号码的小圆牌,有的搔首弄姿,用眉眼勾人;有的双手支下巴作林黛玉忧愁样,企图惹人怜爱;有的大胆地向客人微笑,故意露出两边的酒窝;有的则嗑着瓜子,翘着二郎腿儿,做出一副无所谓的样子,但眼光不时地扫一下客人,企图引起客人的注意。

不管是哪一种表情,她们心里肯定在默默地祈祷:上帝啊,万能的上帝啊!

快点挑住我吧,若挑住了我,今晚我的衣食就有着落了。

少女们的发髻各异,有长发飘飘的,看起来娇柔缠绵;有齐耳短发的,显得干净利落;有留寸头的,犹如刚还俗的尼姑,别有一番风味;也有绾起高高的发髻的,看起来高贵典雅。

还有另类一些的将头发染成红、黄、绿等各种颜色,看起来好像是魔鬼进村了。

衣服更是花样繁多:虽是仲春,春寒料峭,但少女们已经穿上坦胸露背的长裙,更有大胆者竟穿着短袖上衣,露出一双玉臂与酥胸相搭配,更是娇艳迷人。

她们穿着衣服的颜色繁多,花、红、黄、蓝、紫、黑、白各色都有,样式各异。

真该把那个画《韩熙载夜宴图》的顾闳中请来,照此景画一幅《歌女待客图》百米长卷,保证会成为千古名画。

任凭正呆看着,李南山催他快挑。

他现在已经是上了贼船,再说南山也不是外人,一不做二不休,挑吧!

但是实在是看花了眼,不知哪个好了。

上次他去桑拿房按摩,那才二十多个小姐,他已经挑花了眼,这一下比那多了十倍,简直是眼花缭乱了。

服务生看他犹豫,就过来说:“哥,是喜欢肥的还是喜欢瘦的?肥的性感,但不好看;瘦的好看但不性感。”李南山这时看上一个穿白色短上衣的长发女孩,服务生马上叫道:“186号,出来。”那女孩骄傲地站起来向外走。

任凭看那女孩不高不低,眼大、胸大,腰细、脖子细,好像不是很老道,有点含羞。

还是李南山老练,眼光也不错。

这时任凭还是没有挑到中意的,他忽然心生一计,对服务生说:“我说个数,就要168号,一溜发,吉利。”服务生又高声叫道:“168号出来!”

出来一个穿着红裙子的高个子女孩。

长得还真不错,就是口红抹得太红。

服务生领着两男两女四个人上了三楼,只见三楼又有一个小型的吧台,吧台里有三四个服务生在那里,瘦小服务生跟一个三楼服务生进行了简短的交接,三楼的服务生就领着李南山和任凭向里走去,又拐了约摸三四个弯,象阿房宫一样廊腰缦回,象大观园一样曲径通幽,才来到一个房间门口。

任凭心想这里真大,至少得有一二百个包房。

服务生将门打开,又将壁灯打开,里面昏暗,任凭看见一圈沙发围住一个茶几。

门口处是一台约二十九英寸的电视,两条黑线长长地从电视机扯到茶几上,像两条长长的瓜秧,瓜秧的那头结了两个黑色的话筒。

李南山拥着那位白衣少女,坐在沙发上,李南山大声说:“姑娘们,放开点,今天就看你们的表现了,表现好了,我重重有赏;表现不好,轻则不给交通费,重则罚出门去,另请高明!听到了没有?”任凭那个高个子女孩大声答道:“听见了,坚决尊旨!”而李南山挑的那个女孩却默不作声。

李南山又趴到那女孩耳边说:“听见了没有?”

那女孩嘴里象蚊子哼哼一样说:“听见了。”

“好,服务生,拿酒来!”李南山向外面喊道。

服务生敲门进来问要什么酒?

李南山说青岛啤酒,先拿五瓶。

任凭说太多了吧。

李南山说不多,喝不完可以退。

“你们两个先唱一支情歌,看唱得甜不甜。”李南山指着两个小姐说。

于是那个高个子小姐开始唱了。

她唱的是《牵手》,嗓子还可以,某些句子还很生动。

在唱这首歌的时候,高女孩已经倒在了任凭的怀里,并用一只手去摸任凭的前胸,然后又向下划去,直摸到他最敏感的地方。

任凭心咚咚的狂跳,他闻到了女孩身上的香味,下身慢慢发动,挑动了裤子。

他不敢用双手直接搂住女孩,他有这种愿望,有时还很强烈,但他控制住了,他还是很矜持的,至少目前是这样。

那女孩主动进攻,甚至贴在自己身上,似藤缠树。

这时她偷偷看看李南山,李南山正搂着那女孩儿跳舞,跳的是一步一晃那一种。

统称“一步摇”。

那女孩看李南山紧搂自己,不好意思地挣脱着。

一首歌曲还没唱完,李南山就大叫换人。

他推开那女孩让她走,那女孩几乎要哭了。

李南山咆哮着:“给我走,赶紧给我走!搂搂你咋了?不让搂别到这里来!不光是搂,还想要你呢!”

任凭心软,看李南山认真的样子,然后劝着说:“咱们俩换换小姐吧。”

那个高个子小姐马上双手捶着任凭的肩娇嗔地说:“你好狠心呀!”

李南山仍坚持要那位女孩走,任凭就再三劝说。

李南山说:“你别管!这样的小姐放不开,好像生瓜蛋。”

任凭正嫌自己的小姐太放荡。

就说:“来来我收留你了,过来吧。”然后就将高个子女孩推了过去。

那女孩也会见风使舵,马上哥呀哥呀地在李南山的面前撒起娇来。

那高个子女孩正好到李南山的鼻尖,看起来还真象是一对鸳鸯,不过是一对野鸳鸯。

李南山真是个情种,几秒钟内就搂上了那个女孩,随着刚才未完的乐曲跳起来。

任凭将那个稍低一点的女孩喊过来坐到沙发上坐在一起。

倒了一杯啤酒递过去,说:来来,压压惊。

女孩摇摇头说不会喝酒。

任凭问:“你叫什么名字?”

那姑娘说:“我叫皎月,皎是一个白字搭一个交通的交。她叫丽丽,我的姐妹,是她介绍我到这里的。”

“你是不是刚开始做这个?”任凭问。

“我刚来十几天,所以还不太适应。”皎月说。

“刚才我那位朋友是个豪放的人,从不拘束自己,不像我,总是想到哪里做不到哪里。你别介意。”任凭压低了声音说。

“没什么,我也知道,男人来这里都是为了寻找刺激,要不人家花恁多钱干啥?但是可能是心理因素,陌生男人一挨我,我就只颤抖,就本能地躲避。看来我吃不了这碗饭了。”皎月说着脸上的肌肉颤动着,好像是被蜂蜇了一下。

任凭呷了一口啤酒,仔细观察了一下眼前这个自称皎月的的女孩。

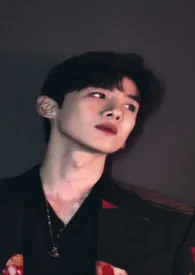

她留一头披肩发,椭圆形的脸蛋,眼睛大得惊人,甚至有点凸出,鼻子小小的,配到这张椭圆脸上还真好看。

她的脖子细细的,长长的,白白的。

脖子一长,人就显得精神,这是任凭观察女孩子的结论。

所以这个女孩看上去很飘逸。

她穿一件白色短衬衫,只与腰齐,紧紧地箍住她的上身,丰满的乳房将小上衣的第二道钮扣处撑开了一道月牙形的小口,这景象使任凭想起在老家瓜田里看到的熟得裂了口的甜瓜。

由于上衣窄小,她的腰部曲线很动人,好像是花瓶的颈部,柔和,顺畅,过渡自然。

由于坐在那里,臀部显得比实际更丰厚些,与大腿之间形成自然的过渡。

皎月,多么好的名字,任凭心里想。

一轮皎洁的月亮,挂在中天,空明澄澈,晶莹剔透,使人望之即净化心灵,产生玄远的感觉。

这是多么美好的人间景象!

可惜月亮蒙上了乌云,落入了风尘,真天下之大憾!

这时李南山紧紧拥着丽丽,嘴不停地向丽丽的脸上凑去,丽丽刚开始还呢喃着假惺惺地躲避,后来干脆迎合着,二人好像是一对热恋中的情人在热吻。

李南山一边狂吻丽丽,一边将手在丽丽身上不住地摩挲着,最后索性将丽丽的裙子上的拉链拉开将手伸进她的衣服里。

乐曲还在响着,而李南山二人根本没有跳舞,赤裸裸的欲望烧烤着他,使他变得狂躁不安,扭曲的身体象是没有了骨髓。

最后他的身体象是一条被剁掉了头的蛇,胡乱地向女孩身上撞击着,竟将丽丽逼到了墙角处,只到李南山大声地喘息,一声长啸后才安定了下来。

这时乐曲已停,李南山和丽丽都瘫坐在了沙发上,任凭分明闻到了一股铁腥味,那种夹带了雄性体味的刺鼻味道。

他倒了四杯啤酒,端了两杯向李南山和丽丽说:“二位辛苦了,不过也不能一劳永逸,文武之道,一张一弛。喝点啤酒压压惊吧。”

李南山脸上大汗淋漓,不停地用湿巾擦着。

丽丽拿出自己随身带的小梳妆台,用一把银色小梳子梳理着凌乱的头发,用一柱血一样红的口红在嘴唇上重新涂抹。

李南山端起一杯酒和任凭碰了一下,又向两位小姐晃了晃杯子说:“喝酒!人生得意须尽欢,莫使金樽空对月!”说完一饮而尽。

任凭也喝完了,丽丽喝了一半,皎月只在嘴上抿了一下。

李南山接着又给各人倒了一杯,再次一饮而尽。

这时皎月站起来自告奋勇地说:“我给各位唱一支歌吧。我初来乍到,不懂规矩,请先生原谅。”

李南山说:“没事。只要把我们老板伺候好就行了。是不是,老板?”

他称任凭为老板,而不是直呼其名。

任凭听李南山说过,在这种场合不能称呼名字,以防万一小姐记住自己惹来麻烦。

任凭答:“我很满意,皎月小姐很好。”

“你们混得很熟啊!连名字都知道了。不过记名字没用,她们都是‘假名假姓假地址,假情假意假温柔’,是不是皎月小姐?”李南山故意夸张地说。

“名字是个代号,真假有什么区别?只要人是真实的就行。”皎月边翻歌本边说。

皎月唱的是一首老歌。

歌名叫《手拿碟心敲起来》,只听她婉转地唱道:

手拿碟心敲起来

小曲好唱口难开

声声唱不尽人间的苦

先生老总听开怀

月儿弯弯照高楼

高楼本是穷人修

寒冬腊月北风起

富人欢笑穷人愁

手拿碟心敲起来

小曲好唱口难开

声声唱不尽人间的苦

先生老总听开怀

皎月歌罢,早已泪流满面,任凭鼻子也酸酸的,掏出手绢轻轻地擦了泪。

皎月分明是在唱自己啊!

看来她也是性情中人,无可奈何沦落风尘,她身后肯定有一段令人辛酸的故事。

这个女人看起来并不坏,还没有堕落下去。

李南山他们又恢复了元气,在那里曼舞起来。

他们的感情早已钝化,皎月的歌他们不会听进去。

任凭扶着皎月坐到沙发上,劝慰她说:“别这样,生活总会改变的,现在又不是旧社会,人怎样活总还是自由的吧。”

“做这个也没人强迫我,只是想想怪令人伤感的。现在这样其实是靠损失自己的尊严来换取生存的物质基础。”皎月说。

李南山在一边听到了皎月的话,插话说:“尊严?你们小姐最划算,又能享受又挣钱。人都有性的欲望,男女都不能免俗,除非他是性无能者,或者是石女。既然人人都有这种欲望,那么满足这种欲望有什么错?我倒是觉得对我们男人不公平,为什么我们要给你们付钱,你们为何不给我们付钱?”

“你应该去当男妓!”丽丽久不言语,出言惊人。

“当个男妓也不比你们做的差!”李南山自负地说。

“那我给你介绍个地方。本市高雄大酒店,一个月基本工资八千元,小费另计。接待的都是三四十岁的富婆,档次绝对可以。”丽丽还真当真了。

“好啊,条件很优厚,明天我就去报到。”李南山将错就错地说。

“拉倒吧,别在这闲磨牙了。该走了。”任凭呆不住了,催促李南山道。

“算了算了,不和你们云天雾地地喷空了。走,上楼。”李南山拉起丽丽准备走。

任凭不解地问:“上楼干啥去?”

李南山瞪大眼睛说:“干啥?我给你描述一下:“人间乐趣无数,脱去内衣内裤,深入不毛之处,频频进进出出,流出白色之物,子曰:爽也。’猜出干啥了没有?”李南山摇头晃脑地说。任凭笑了,两个女孩也笑起来。黄色笑话真是无处不在。

任凭说:“不干,不干,来时都说过的。”

“已经付过款了,你想让我吃双份吗?那岂不是撑死我了?”李南山拉起任凭就走。

两位小姐在后面跟着。

到了四楼,又有一个小吧台,李南山吩咐服务生开两个房间。

服务生会意,取出两个钥匙磁卡交给李南山,任凭还在犹豫,只见李南山已经开了一个房间,他将任凭和皎月推了进去,立即将门带住,去开另一个房间去了。

任凭和皎月面面相觑。

任凭打破僵局说:“皎月,坐,坐。”指着沙发,自己先坐在了那里。

这个房间是一标准间,看着装修标准大概在三星级以上。

两张床上的被褥都叠得整整齐齐。

任凭打开桌子上的电视,谁知放的是黄色录像,画面上的一男一女正在床上翻云覆雨。

任凭赶忙将电视关掉。

自从上次在按摩间里有了那档子事,任凭曾发誓再也不干那肮脏的事了。

可是才隔了四五天时间,就又走进了这样的场所。

是自己的意志不坚定吗?

还是外界的冲力太大?

是树欲静而风不止,还是因为树长得不牢?

正想间,皎月却坐在了床沿上,右手去解上衣的纽扣,露出黑色的胸衣,一对玉石般的乳房半露半掩,跃跃欲出,其大如碗,其挺若峰,乳沟处过渡如两山间长满植被的漫坡,自然,流畅。

皎月慢慢地将白色紧身上衣脱去,又去解身后的胸衣扣,胸衣扣一解,胸衣自然滑落,一双玉乳完全露了出来,只见它们中的一只调皮地撅着乳头,如红豆镶嵌,另一只凹陷进去,如孩童挤眉弄眼。

任凭看得呆呆的,坐在沙发上嘴巴半张,动弹不得。

过后任凭作《怀乳赋》一阕记之,其辞曰:

平平白绢兮起双峰,

黑云障目兮不见顶。

跃然欲出兮半遮颜,

烟消云散兮露红莲,

叹彼之高兮危如山。

陟彼高山兮,

闻芝兰之香,

窈然沉迷兮,

独内心之惶惶。

尽披白雪兮,

冷我之容颜。

一开一闭兮,

类佛之双眼。

生命之源泉兮,

天地之母。

有生之年兮,

永远怀汝!

皎月脸羞得通红,接着就去脱牛仔裤。

任凭看到了那圆润无比的腰部曲线,那黄金分割线上的圆脐,那健康美丽的双股,还有那神秘的黑三角区域,分布着茂密而泛着油光的阴毛。

这时任凭突然有一个奇怪的想法,他真想死到那神秘的三角里去!

皎月将牛仔裤和内裤一块脱下,就象老太太剥葱一般一剥到底,任凭看见一具完美的维纳斯雕像呈现在自己的面前。

皎月赤身裸体地躺在床上,双眼紧闭,轻声地说:“来吧。我准备好了。”

任凭坐在那里一动不动,轻轻但是坚定地说:“把衣服穿起来。”

皎月不解地看着他,不知道自己犯了什么错。

“穿起来!”任凭提高了一下声音,更加坚定地说。

“先生,我是自愿的,真的。”皎月还是不起来。

任凭突然站起来,拿起皎月的衣服扔到她的身上,转身去了卫生间。

等了约摸十分钟,任凭估计皎月的衣服已经穿好了,就走出了卫生间。

皎月的衣服已经穿好了,但是却坐在床沿上嘤嘤地哭泣。

任凭感到纳闷,走过去轻轻扶着她的肩膀问:“怎么了?哪儿不舒服了吗?”然后想了想,又说:“放心吧,我不会和旁人说。也不会不付你钱。”

皎月突然扑进任凭的怀里,大声痛哭起来,泪水打湿了任凭西装上的领带和衬衫。

任凭开始还觉得奇怪,皎月哭一会儿,他用双手抚摸着她的长发,心中升起了一种崇高的情感。

嘴里说:“哭吧,哭吧,把委屈都哭出来吧。”

“大哥,我想知道,你叫什么名字?在哪工作?虽然我知道我不该问。但我还是希望你能告诉我。”皎月张开泪眼看着任凭,一双大眼睛红红的,眼下是两行清晰可见的泪痕。

任凭想了想把自己的真实姓名和单位告诉了她,他知道李南山告诫过他不要把真实姓名告诉这些小姐,但是不知为何他对皎月没有保留,也许是她的美丽和善良打动了他。

任凭说:“你有什么难事可以告诉我,也许我可以帮你。你能说说刚才你为什么哭吗?”

“我也说不上来,反正就是想哭。可能是被你感动的,也可能是自己受的委屈太多了。”

皎月说。

任凭这时才感觉到皎月还在自己的怀中,赶忙推开她,自己又坐回到沙发上。

皎月说:“任哥,我知道你是好人,虽然我干这个时间不长,投怀送抱的事也有过几次,但是我要告诉你,我在你怀里是真心的。你的怀抱真美,让人觉得有一种进入到大海里的感觉。”

“你是怎么干上这一行当的?”任凭好像喜欢上了这个美丽的女孩,好奇地问。

“一言难尽哪。这样吧,我给你留个手机号,有时间你给我打电话。现在时间也快到了,加钟还要加钱的。”皎月将手机号写在一张小纸条上交给任凭,任凭顺手装到了上衣兜里。

任凭看看表,他们上来已经有一个小时了。

就和皎月一块下楼去。