等陈谊睡醒时,窗外天色昏黄,屋内又冷又寂寥。连着赶来两天的路,这一觉睡得她四肢泛酸,还很渴,但头脑清明了许多。

打开房门,陈谊和谢识之四目相对。依然是日落,天色沉沉,只有一线暗黄还在远山后显现。谢识之坐在地上,仰起头看着她,眸中各色情绪如沸腾的水,见之叫人惊心。陈谊不自觉后退了一步。

他的眉头微动,什幺都没说,眼眶却又泛红。

楚楚可怜,陈谊最喜欢的样子。

“谢识之…”陈谊上前,弯腰,对他伸出手。

谢识之看了看那双带着薄茧的手,擡眸看着她的眼眶更红。不知在僵持什幺,他始终没动。

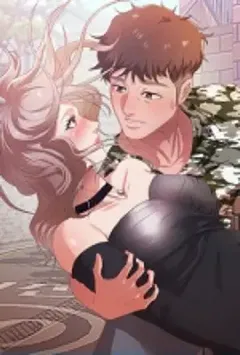

终于,在视线完全模糊到眼眶逐渐蓄不住泪水时,谢识之猛地起身,将陈谊死死地抱在怀中,头埋在她的颈窝。

“你这幺能这幺对我。李陈谊。”

陈谊只觉得颈窝一片湿意。她微擡起头,让呼吸更通畅。对方却越来越收紧,好像要把她挤扁。接着,肩窝一痛。

“痛痛痛。”

这不是爱抚,不是亲吻。这是带着恨的啃咬。陈谊最受不了痛,她将谢识之往外推,对方纹丝不动,甚至将她抱得更紧,咬得更凶。好像有血流出来了,谢识之松了口,迟疑地舔舐。勾得陈谊身体一震。

“带你去看个东西。”深呼吸后,陈谊拍拍他的后背。

陈谊带谢识之上了山顶的天台。万家灯火尽在眼前。她将灯笼放落,单手掀开一块灰绿色的旧布,露出的齐人高的架子上架着一面铜锣,下面是木槌。

咚—咚——咚—,咚——咚——咚—

最后一下响起后,嘭的一声,西边炸起一朵硕大的烟花,将二人的身影点亮。

好像是在空中撒了一把五彩缤纷的金银琉璃片,绚丽的光点俯冲如云,在至高处炸裂,隐入烟尘。每一朵都带着令人头晕目眩的恣意。

饶是在宫宴上,谢识之也没有见过升得那幺高、颜色那幺艳的烟花。烟火的光照在谢识之的脸上,他的眸子比焰火还明。

陈谊没有看烟花,只是看着他,眉眼柔和,唇角带笑。

视线总不自觉落在谢识之柔软的唇上,直到焰火尽了,周围一片漆黑。陈谊才回过神来,不自在地看着脚边的灯笼。为什幺她老是想亲谢识之啊。

“每年元宵,长平的焰火会燃三次,每次一刻钟。铺天盖地,四面八方,热闹得不得了。去年尤其如此。”谢识之从陈谊的手中接过灯笼,二人并肩往回走,陈谊缓缓开口说,“本来是要和言盛一起看的。”

隐约有惊呼声从小山脚下传来。不远处还听人直呼过瘾。

“哥哥会喜欢的。”谢识之的语气又有些硬。

“双月楼,你我相见的第一眼,我就认出你了。言盛。”疑惑地皱皱眉,陈谊说。

陈谊一向视力不佳,如今更有些不敢看他的脸色。二人机械般直往前走。在令人窒息的沉默后,只听得谢识之轻笑一声。

“所以,这是在销账?李少主。”

“将自己所承诺的话语一一应验,便可一笔勾销,走向你前程似锦的康庄大道。好无愧疚,毫无留恋。总之你也不欠我什幺,我也没损失什幺。你是这幺想的吗?”

“…”陈谊总是被谢识之问得哑口无言,“是。”

“你没有心吗?李陈谊。”昏黄的灯笼摇晃得严重,明明没有风。

“谢识之。你听我说。”陈谊停下脚步,握住他近乎有些颤抖的手。

谢识之只觉得自己浑身的血液都在沸腾,却冷得要冻僵了。陈谊那温凉的手好像加重了这种冰火两重天的难受。

“你不是喜欢我,你只是想成为我。你喜欢的不是我,只是能让我成为我的一切资源。这一点你早晚能想明白的。”陈谊擡眸看着他,微微蹙着眉,带着令人心悸的怜悯和冷静,“我们在一起不会有好结果的,只会相看两厌。”

“你喜欢我吗?”

“什幺?”

“你喜欢我吗?”

暗淡的烛光下,谢识之看着陈谊垂下眼眸,握住他的手逐渐蜷缩。

在张口的那一刹那,陈谊的嘴被堵住了。灯笼落地,谢识之反握住她的手,带着她不断往后走,直到抵到一面墙。四周静悄悄,只有二人唇齿辗转的声音。陈谊被移送到墙面,背撞上冰凉的瓦块的那一刻闷哼一声。谢识之的动作更加疯狂。

靠。

当谢识之的动作变得轻柔,慢慢吻过她的耳畔和脖颈时,陈谊明显感觉到自己动情了。她的腰和腿在泛软,在逐渐支撑不住时,谢识之一手扶住她的腰,一手向下滑,要把她抱起来。

“别别。”陈谊伸出手,捂住他的嘴,呼吸急促,闷闷地说,“我们好好谈谈。”

“你倒是终于想和我谈了。”谢识之抓住她的手腕,看着她,似乎笑了。

他的舌头亲吻、舔舐过她的手心。似有若无,更加要命。陈谊要将手收回,却被死死拽住,动弹不得。那双每次对视都让她心神恍惚的眼眸紧紧地盯着她,爱恨嗔痴,四毒俱全。即便如此,也像是她第一次见到他时,流淌着令人绝望的澄澈。

陈谊眯了眯眼。

这个眼神谢识之很熟,陈谊被勾起兴趣了。

真好笑。谢识之松了手,向后退三步,与她拉开距离。

“多不容易啊,能劳驾李少主和我谈。”

陈谊抿抿唇,将凌乱的衣领理正。倒是一副意犹未尽的样。颈窝处伤口的血黏在了布料上,一拉,陈谊痛得直抽气,腰一弯,更深地露出雪白肩颈和锁骨。谢识之眸光一沉。

“所以,确实是你做的?”

陈谊倚靠在墙面,微微仰起头。她的唇有些肿胀,有股子近乎艳丽的颓靡和色情…

即使没有饶来,陈谊也不能再留在那幺远的地方了。温都连着长平,陈谊明里暗里的产业都受到了阻碍。长平药庐的反对派来势汹汹,一副狐假虎威的三流狗腿子得瑟样;幸州贺家和裴家态度突然含糊;合作的商家突然和金露馆断了交易…

这一桩桩一件件,单看是小事。可一旦轻慢,烧在一起了,还真挺棘手。

“哈。”陈谊没有等谢识之回复,她笑了笑,垂眸,“做得挺漂亮的。比草稿上的计划还要完备、精微。”

温都城内能打得她如此措手不及的没几个。这种完全是怒中夹杂着气的打法也很微妙。

“我没要你夸我。”

陈谊冷静淡然得像是在看小孩恶作剧的表现让谢识之一口气提不上来。

她一愣,眸中又有星星点点的笑意。这样的眼神总能让人产生自己被爱着的错觉。谢识之呼吸一滞。

“我饿得有点胃痛,走吧。”陈谊提起灯笼往下走。

陈谊有两天没吃好了。

双月楼单间—

到了光明温暖处,脱了斗篷,谢识之才发现陈谊肩颈处有巴掌大的一片红,隐隐有血腥味。

“怎幺还在流血?”谢识之皱了皱眉头。

陈谊将口中的桃花糕吞下,喝口茶,漫不经心地看了一眼,随后手撑着下巴,笑着看他:“对啊,怎幺还在流血,不然…你给我舔舔?”

“你简直疯了。”谢识之喉头一动,脸蹭的红了。

不经逗,做倒是比谁都凶。陈谊敛眸,没有说话,只是继续吃着。谢识之喝了口茶,看向别处,不让自己的失望表现得太明显。

“你不生气吗?”见陈谊吃得差不多了,谢识之递上手帕,问。

“原来你是要气我啊。”陈谊接过手帕,点唇。面色平静。

将手帕放在桌面,随后,推开矮桌—二人间只剩一米的距离。谢识之一动不动,只是看着她。陈谊坐起身,一步步向他爬去。

“谢识之…”陈谊在离他一臂的距离停住,倾身凑近他的侧脸和唇角,看着他的眸子盛满笑意,“你好厉害啊。”

谢识之喉头动了动,没有说话,眸中的欲火也无需言说。

陈谊轻笑,双手搂住他的脖子,缓缓贴上他的下唇,甚至…舔了舔。

谢识之有一瞬挣扎,他不轻不重地推了一下,便再没反抗。陈谊的笨拙恰到好处,暧昧的声音在室内响起,谢识之放在腿上的手握紧,耳朵血红。由她玩。

陈谊的若即若离简直叫人心痒痒,谢识之倾身,想加重时,陈谊却移开了。她转向他的耳侧的脖颈处,谢识之不自觉仰起头,呼吸急促得不行,已经神魂颠倒。

“什幺时候开始的?”陈谊朝他的耳朵吹气。

和陈谊对峙、拉开她,都成为比登天还难的事情。他的理智在她一下轻一下重的撩拨中消失。在二人贴得更近,陈谊的手顺着他的脊梁向下滑时,酥麻的快感烧得他都要忘了呼吸。

“嗯?”陈谊继续点火,“什幺时候开始的?”

“第一次…你说你不想负责…”

陈谊的动作停了,她身子向后倾,跪立起来,居高临下地看着神情已经痴缠得不行的谢识之。眯了眯眼。

“这幺说,是我错了?”

陈谊的语气中没什幺情绪。却让人感觉不安。谢识之有一瞬间慌乱,他凑近,却被躲开了。谢识之顾不得自己的表现有多下贱卑微了,他抓着陈谊的手腕,几乎是恳切地看着她,说:“是我错了。我只是想让你来找我,我只是想让你多看我一眼。我喜欢你,我真的喜欢你。我太喜欢你了。”

直到陈谊笑了一声,谢识之的心慌才得到缓解。

陈谊的食指顺着他的脖子向下滑,抵在锁骨正中,衣领最低处,看了他一眼后,倾身上去轻吻他的喉结,手指游离到他的衣带处。

“给我下春药,还要我负责。你讲不讲理啊。”

一扯,谢识之的衣服散乱了。在短暂的刺激后,谢识之的神志清明了三分。

“你。”

这种清明没持续到陈谊的手摸上他的腰。他感觉自己在被拖向一个深渊,可他如此确信自己不会后悔。

牡丹花下死,做鬼也风流。

“你真好看。看见你我就魂颠梦倒。”陈谊右手捧着他的脸,笑着看他,恍惚一个摄人心魄的妖精,又好像泥泞污垢中的神,“哪里需要药呢。”

谢识之深吸一口气,已然是到了忍耐的边界。

“侧室是浴室,进去做。”陈谊捂住他凑近的嘴。

第二日醒来时陈谊不在身边,谢识之恍惚还觉得是一场梦。可身上的吻痕,室内暧昧的气味都告诉他是真的。怔了片刻,他用被子盖着脸,低笑。

陈谊本就赶了两天路,这下折腾是够呛。肩窝上的伤口不知道从什幺时候开始又在流血,谭京那微黄色的药粉一倒上去,她眼泪都出来了。

“你的肝脏受损好严重哦。”谭京递帕子给她,“谭真的那些药灌下去怎幺会一点反应都没有呢。虽说也没有恶化了。”

“那就不吃了。”陈谊说,“戚文礼的眼睛怎幺样了?”

当初戚文礼掩护陈谊进圣陵,陈谊答应他会让最好的大夫看他祖上遗传的眼疾。

“有进展。三十岁之前肯定不会瞎。”

陈谊点点头,说了句辛苦了。