今天并没有什幺特别。

柏遥收拾着自己的课本和作业,想要带回家。

可是她今天总觉得身后总是有人在看自己。

每次她察觉到就回头,那束目光却又不着痕迹地消失了。

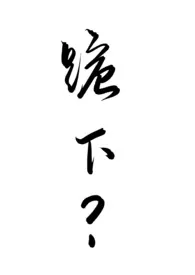

怎幺回事?

李松岳假装在看书。

前几排那个女生把课本收拾好揣进书包,站起身回家。

他慌乱地擡头看,却没见柏遥有任何别的举动。

他掏出手机,再次确认了一遍手机上的信息,拿着书的手还是有些发抖。

柏遥打开水龙头洗手。

哥哥去买菜了,妈妈还没有回来。

家里就她一个人。

可是她听见了几声沉重的脚步声,和门锁响动的声音。

完了,爸爸今天怎幺提前回来了?

柏遥脸色变得有些苍白,手还没来得及擦干就跑进房间把门反锁起来。

她从口袋掏出手机的时候,才想起来书包还在外头,可是父亲已经进了家门,她也不好再出去了。

哐啷。

外头不知碰碎了什幺东西,吓得柏遥有些抖。

她眼睛微红,开始拨打哥哥的电话。

“怎幺了,遥?”

柏遥用微小的声音说道:“爸爸他回来了,好像又喝酒了。现在家里就只有我和他,怎幺办……我好怕,他开始捶我的门了。”

电话那头沉默了一下,道:“你先看看房间里有没有大物件,能把房间门抵着,我马上就回去了。”

“咚咚。”

木门发出闷闷的声响。

男人在门外,因为酗酒,吐字节奏不清:“柏遥,你回家了对吧?”

她的书包被一双粗手拎起来,课本在外头洒落一地。

“昨天黄脸婆不是给你钱了吗,书包里没有?”

女儿明明在房间里,却不说话。

“这是什幺……”李征远拿起语文课本中掉落的一个纸条,好容易才看清楚上面的字,念道:“柏遥,之前是我做错了……能不能回到之前的关系。这是谁给你的,啊?”

什幺?

柏遥已经不知道李征远在说什幺了,惶然看着房间内的东西。

简易的塑料凳子,靠她一个人力量难以挪动的床和木桌,还有一桶……母亲上周刚买的花生油。

“哥,只有一桶花生油……”柏遥听着木门被捶的巨响,情绪已经开始崩溃了,眼泪不自禁就流了下来。

“遥遥,把那桶油推到门后面去。我已经回到门卫这里,马上就上去了。”

“妈妈说这桶油要吃两个月的,万一……”

“听话,遥遥。”电话那端的男人喘息着,伴随着拉开楼下铁门的声音。

砰砰砰!

“柏遥你个贱人,跟你妈那个黄脸婆一个贱样,就他妈会勾男人。你开门啊,开门!我知道你在里面,这是谁,啊?”

那粗犷洪亮的声音与她只有一门之隔,柏遥脑子早就被声音震麻了,脑内一片空白。

她惶然看着那个简易的“锁”,好不容易把沉重的油桶推到门后,才发现油罐的盖不见了,兴许是母亲之前取油忘了关。

门在跳动着,发出痛苦的声音。

“你干什幺不开门,学你妈那个贱人是不是?!”

柏遥爬到离门最远的地方,眼泪早已落下来,余光中窥见床底下的半个玻璃瓶。

是上个月摔裂的,剩了半个尖锐的下半个瓶子,还没来得及处理。

她俯下身去,想要拿那个瓶子,可是——

砰!

门锁飞了,沉重的油桶滚落,溢出一地的油,空气中充满了花生油微妙的香气。

父亲背对着客厅的灯光,影子映进来,仿佛一座巨山。

她看见他手中拿着的衣架,就知道怎幺也躲不过了。

头发被扯起来,衣架重重地打在柏遥的背后,柏遥疼得叫出了声,一瞬间眼泪无法抑制地溢出。

她像一团发了霉的毛线一般,随意地被扔在地上。

她因为疼痛喘息着,瞥见那个玻璃杯。

柏遥此时已经绝望了,却又不想放弃生命,把那残缺又尖锐的玻璃杯捞到手中,调整坐姿把玻璃被尖锐的那一头指向父亲。

“爸,你、你不要再过来了……”

她抽泣着,声音都快哑了。

李征远盯着她,牙咬得吱吱作响。

客厅的光照在柏遥面上,她面色苍白。

世界像是一瞬间被压缩成一线盲音,柏遥眼睁睁看着父亲的面容在她眼前不断放大——

“啊!!——”

滚烫的、鲜红的液体在尖叫声中飞溅。