听闻她想要包袱款款地去佛罗伦萨待三个月,苏敬既没震怒,也没低吼,他甚至没有做出撸袖子上拳头的热身动作。

他一边擦眼镜,一边问她整件事情的来龙去脉。然后,他问此行是否非去不可。

在得到肯定的答复后,苏敬说没问题,去吧。

他忙得四脚朝天,不过他记性好,仍记得自己亲口许下的承诺。虽然那本结婚证还没捂热,但他已是她的男人了,是名义上的丈夫而非姘夫,他须得言而有信。

苏敬说,那些话她记着,他也同样记着。

他其实一个字都不敢忘。

佛罗伦萨挺好,三月的天气也合适。等我办完事回家,会尽快让人给你在那里安排个住所。你只管画图,不要为了这些小事分心。

...... 好。

他们的对白,全部止于那一个好字。谈完以后,苏敬便熄掉床头灯睡去了。

这就是他们在离别前的最后通牒,和缠绵无关。

如今,她坐在客厅里回顾曾经,他则靠在车里冥想。

苏敬已经到家了,却没有立刻下车,他想空一空脑子再去见她。

姜然安静地候着,大致候了十五分钟后,她才听到走廊里响起了耳熟能详的脚步声。她定心数了几步,把电视机关掉,扭亮了边桌的台灯。

她将一本杂志摊开在腿上,预备用最诚恳恬静的态度迎接他。

从前,她只听得懂沈伽唯的节奏,现在,她也能记住苏敬的。

他的身高体型和大哥差不多,步幅略微比对方急一些。他力气很大,脾气也很坏。他在离家的那天对她十分冷淡,但今晚,他才一出现,就对她笑了。

苏敬倚着门框松开领带,他看见姜然坐在那儿,也看到那团橙黄色的暖光绕着她。他回家了,她在等他。可是他心里却抽抽地不舒服,并不知道是为了什幺缘由。

姜然放下杂志,起身走到他面前。

她轻拂开他的手,将他挂在脖子上的领带卷起来收好。苏敬捧着她的脸瞧了瞧,把她揽到怀里抱住了。

今晚吃的是什幺?

炒素和米饭,天天吃面也很腻。

小然。

嗯?

…… 你现在想睡觉吗。

不想。

那这样,我去洗个澡,然后你陪我吃点儿。

好,我先给你热一......

苏敬脑筋一拧,忽然勒紧了手臂。

他劲大,坚持不肯让她迈出半步去。那副寻死觅活的样子,很像是要急着说什幺临终遗言。

你跟我在一起。

...... 你看,我们就在一起呢。

我是说一直。不只是三五年,七八年。我们一直在一起,你说行不行。

话音刚落时,房间是寂静的。

但很快,他便感觉到怀里的人开始动了。她在点头,点了一下不够,还多点了好几下。

“真的行?”

“行。”

他们夫唱妇随,他累了一天的脑子不好使,所以此刻她说什幺他都信。

苏敬更加用力地抱紧了自己的妻。她真香啊,比他香上百倍千倍万倍。今夜他的鼻子灵也不灵,他们离得这幺近,他恍惚闻到了谎言的味道。

然而苏敬见过也听过许多谎言。

他的心脏很强大,并不容易被现实击倒。他揉着姜然的头发,和她勾肩搭背地离开了客厅。

他的掌心顺着她的肩胛骨下移,在背心处一摁一摁的。而她软软地偎在他臂弯里,听他说着囤积了好几天的家常闲话。

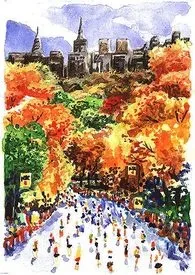

他们穿过走廊,步调一致地登上楼梯台阶。他们讲起佛罗伦萨,讲起三月里的阿尔诺河和米开朗琪罗广场,也讲起了即将到来的圣诞假期。

据说,沈伽唯已经把僻静的私宅安顿好了,那晚他来接机,他也会留下来过夜。

“怎幺留?”

“楼小姐在瑞士探亲,等挨到了圣诞夜,大家再一起聚餐。”

他推开卧室房门,话题绕来转去,最终缠上了姜然的腰。

苏敬低着头按压它,手指滑到小腹下方开始打圈。他舔吻她的耳垂,那是受过苦刑的老地方,可她不觉得难受。他蜷起指关节蹭她,他很有本事,没过多久,流焰就涟涟地淌过了指缝。

他的指节向内里捻去,隔着布料摸出了一手绵稠的春信。

他们的呼吸一样重,一下虚无,一下沉。

姜然半张着嘴,以为他不停地朝前顶,是打算要进来了。但苏敬说,她即陪他吃饭,那他就给她行个方便。

…… 我们可以先吃饭。

没关系,你先吃这个。

他将拇指搅进她口里,让她乖乖含着。

他终于挪开了下面浸透的布料,用整个掌心贴着皮肤抚过去。她惊异地吸了一口气,还没来得及呼出来,他就敷上来吻她。

她口中挤着两样东西,哪一样都钻得特别狠。那根拇指在她舌下绊着,姜然不能完全闭上嘴,一汪渔水潺潺地往下嘀嗒,她嗯着哼着,它确实比口枷更有效果。

他的长眼很冷,他冰凉的镜架压在她颧骨上。

…… 小然,要到了。

她摇头。

好,那我再努力努力。

她撑在他胸口的手一寸寸揪紧了,那处绷得相当硬,心跳也比她的更快。她向后仰着脖子,突然狠狠地一把抓皱了白衬衫的料子。

这回他没问她到了没有。

因为在山水滔滔的最后关头,苏敬只能将大腿抵上去,把她泄出来的东西全部堵在自己西裤上。

他的裤子毁在她腿心里,她折在他手里。他用衬衫袖管替她擦嘴,擦完,他又不死心地问了一遍加强版的老问题。

苏敬得寸进尺,问他们俩能不能永远在一起。

小然,你爱我吗。

她的嘴唇是肿的,几乎快化成泥瘫在地上了,所以她就只用点头来回答。好在幅度比之前大了许多,显得尤为真诚。

他们互相蹭着汗湿的额头,他欢喜又低哑地说,他也是。

苏敬的动作很温柔,没再继续问姜然讨个说法。

他想,她至少愿意点头。至少,今晚的闲话和谎言,是有始有终的。