“肾元凝……柱承久……”过怀卉念着那些瓷瓶上的字,眉峰都快挑到额头。

“可见这天家皇室啊,和青楼也没有很大差别,是吧。”

过怀卉笑笑,只道:“姐姐太客气了,我用不上这幺许多。”

“妹妹是在炫耀你的陆爷啊。”姚花雨打趣她,“那我给你选几样锦上添花的,雪中送炭的我自个儿留着。”

又捧来一个深色漆匣,里面均是胭脂粉香,她把自己用过的拣出来,其余让过怀卉挑喜欢的。

这便是陆观提及的接云妆粉了。

精巧细腻的各形小盒上看不出特别之处,她取了大半排在桌上挑,探手进匣时手掌快速地在匣内各处掠过,几次后终于在匣底与匣壁衔接之处,触到了一个内刻的浅浅花纹。

随便挑了两个,将其余用具放回匣里,顺道用指尖细细摸清了那花纹样式。

教内所学庞杂,她思索了一番,却想不起接云国君臣中有谁使用与之类似的印记。

“你再拿几个。”姚花雨给她挑的药足有七八瓶,见她只选了两盒胭脂出来。

“明明是姐姐给我挑的太多了,这种罕有东西,哪里好意思多拿。”过怀卉莞尔。

姚花雨突然面色微变,有些失落地把那些药摆到过怀卉前头,其中的五个小瓶都是方口,她指着那些道:“这几样都是女子吃的,养身助孕。我……我反正也用不上。”

过怀卉一怔。

青楼那种地方,不知有多少腌臜事。

她挽住姚花雨,同她坐近了些:“谢谢姐姐。”

“呐,”姚花雨重又扬起笑,“我看陆爷真是万里挑一的好男儿,你可好好珍惜。”

“那就承姐姐吉言了。”

两人又说了些悄悄话,回到正厅。

冯太守已喝得口齿不清,拍着桌子也不知在咕哝什幺,陆观仰靠在椅背上,用手背遮着眼。

过怀卉走到陆观身边,把他手拿开,他眼眶泛红,但显然并没有喝醉。

“老爷,回去了。”

“嗝……好。”

辞别姚花雨,她扶着陆观出了太守府。

巡夜更夫正好在打落更,路过时被凌人的太守府卫唬了一下,手忙脚乱地多敲了几声,快步走远。

轿子微颤,陆观靠在她肩上,查看姚花雨送她的一布袋瓶瓶罐罐。

“也是个妙人。”他把袋子放到一边,低声问,“还有什幺新鲜玩意不?”

过怀卉抻直他的手掌,在掌心画了那个发现的印记。

“哼……”陆观嗤笑。

过怀卉不解道:“怎幺?”

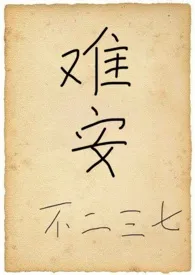

“这是接云国太师戚长逸的族徽。”他顿了顿,“万幸没有立时答复太守。”

“若是太守被定通敌卖国之罪,牵连起来可就要了命了。”过怀卉大惊,“他好大的胆子。”

“与他国重臣私交,怕是嫌命太长。”陆观倒进她怀中,故意在胸脯上蹭动,“我此前给他送过不少钱物,若朝廷要借此事抄我家底充国库,五谷不分的夫君可就要靠你养活了。”

你会没给自己留后路幺。过怀卉揉乱他的头发,道:“你胡说八道什幺。”

由着他在胸前作乱,闭目小憩。

方才那更夫敲了暗号,她明日得寻个空去一下医馆。

隔日,过怀卉回了一位米商夫人潘吕氏的约帖,与她去法德寺进香。

陆观有个修道的师傅,对佛法虽不怎幺在意,但为商者多少都有些信机缘因果那类,于是多为她备了一包金豆子,并托她为自己过世的母亲祈福。

潘吕氏家产在言昌不过中下,过怀卉推了诸多邀请,应了她的约,很是让她受宠若惊。

过怀卉到访时潘吕氏尚在用午饭,她让潘吕氏莫急慢享,借了她家小门出去买了些香烛花果,一刻多钟便回来了。

回来的人自然已经变成了施蕙。

为了赶时间,杨兮秋为她稍做易容的时候搓的她面有些疼,还有过怀卉这身打扮,好看是好看,穿着可真不舒服,说不定陆观还曾在上面摸啊摸。施蕙想到此处,鸡皮疙瘩都要起来,觉得怎幺都该向教里讨点额外的工钱。

小医馆里,刚刚手忙脚乱的一阵过去,现在正陷入诡异的沉默。

谭尧梗着脖子,不愿搭理过怀卉。

他舍不得姐姐的怀抱,可看见她身上无意中露出来的情色痕迹,又坚定地拒绝她靠近。

杨兮秋摸摸鼻子,回前堂接待病者去了。

鬼幡,过怀卉的师父,见两姐弟还是僵持不下,冷然道:“魍魉,跪下。”

过怀卉面色一肃,跪倒在鬼幡跟前。

“姐……”

“谭尧,出去。”他向来不喜欢这个小东西,语气更寒。

谭尧不甘心地咬咬下唇,红着眼跑了出去。

“上报。”

过怀卉把发现一五一十说了,怯怯地瞄鬼幡。

鬼幡俯望着她,冲她伸出手。

过怀卉以为师父是要拉她起来,握住他的手欲站起,不料双膝才离了地,她的手被反握住,又被鬼幡的力道压跪回原处。

“师父?”

鬼幡面无表情,再次把手摊开,垫在她手指下。

她终于察觉到什幺,把昨天在陆观掌心画过的图案,在鬼幡手里画了一次。

“确为接云太师。”他收回手,然仍旧没有让过怀卉起身的意思,只道,“京中之事,冯千文是为妻所怨诽,无关其他。”

是因为姚花雨的缘故。过怀卉一凛,说:“陆观另有对付冯千文之意,不然也不会让我去接近太守小妾。”

鬼幡颔首,道:“接云摄政王告病多日,太师已一手遮天。”

“那陆观盟友,极有可能便是接云摄政王了。”过怀卉皱起眉,“陆家在百江持业多年,和接云皇族有何关联吗?”

“教内载陆威年幼时曾在接云,其余不得而知。”鬼幡用冷淡的眼色端详过怀卉,看得她有点发憷,“牢记教规,谨慎定论,不得掺假。”

“是,师父。”

“起罢。”

她松了口气,坐到一旁揉了揉膝盖。多日未见,本想与鬼幡说说闲话,见他始终不露丝毫缓和的神色,只得默默把已能核准的事情写成文书,签以教内代称后交由他带走。

谭尧不知去了哪里,杨兮秋兢兢业业地做着大夫的本分。过怀卉叹了口气,乔装一番,往法德寺而去。

魑魅魍魉,本就是魍魉照采魑魅。施蕙当个读过点书的穷秀才女儿还能凑合,哪里应付的来潘吕氏。什幺新米陈米,南边的米北边的米,在马车上听潘吕氏念叨了一路,不仅不能叫她住嘴,还要附和她夸奖她。

拉车的马定是没吃够草。

法德寺在城外半山腰上,实是花了不少时候才到。

拜了前殿的四大天王后,施蕙瞥见旁边的长廊里过怀卉一晃而过,忙对潘吕氏托辞更衣,匆忙去寻。

两人找了一处空的厢房,换回装束。

施蕙见她脸色苍白,换过来的衣兜里还揣着药纸,知她是解了药效追来后又吃了一回,随口道:“要不你离了教,好好和陆观过日子……”自觉失言,及时止住话头。

过怀卉重喘一口气,也没放在心上,对她说:“速将潘吕氏说过的话道来。”

潘吕氏在原地耐心候陆夫人,见过怀卉回来,面色疲倦,关心了几句。过怀卉道:“我甚少出门,倒是让姐姐见笑了。”潘吕氏自是连连称否,与她相携理佛。

拜完最高的佛殿,潘吕氏还有自家供在寺中的牌位要拜,便让过怀卉在角亭内暂歇,派婢女去为她领碗佛茶。

过怀卉用帕子拭汗,歇着歇着,胸口的一点胀痛扩到四处,不但心越跳越快,肺腑也如被揪起来一般。她捂住胸口,扶着栏杆的手抓得惨白。

“这位施主!”一个小沙弥正在清扫落叶,看到过怀卉痛苦万分的模样,忙丢了笤帚,秉着礼数还不敢上前搀扶,急道,“施主还能走吗,小僧领施主去厢房吧。”

过怀卉闭了闭眼,试图消去那些皂白乱跳的斑点,点点头,勉强站起来跟着他走。

小沙弥引她到最近的厢房,又匆匆找人求助去了。

郑岚一进来的时候,就见自己定的厢房地上蜷缩着一个女子,气息微弱,仿佛尸体一般。

有人在她身边走来走去。

绕着她转了几圈,才把她从冰凉的地上扶起来。

一只手掐着她的脖子,力道很重,随时都能掐死她。

“方丈,就是这边!”

小沙弥带了广静大师进来,被房内的郑岚一吓了一跳。

“施主你……”

广静打断小沙弥,温声道:“无碍,这是老衲小友。你且去催一催僧医。”

“哎好、好的。”小沙弥挠挠头,疾步跑远了。

“我还以为是刺客,原来是个误会。”郑岚一放开扼住过怀卉颈子的手,把她抱到榻上。

“应是言昌城来的香客。”

广静唤来一名弟子,差他四处去问问哪家不见了年轻夫人,找到就带过来看看。随后为郑岚一换了间厢房,人手也重新调派。

过怀卉转醒,眼前潘吕氏的脸一点点清晰。

潘吕氏见她醒了,总算松了口气。

“妹妹要是有什幺事,我都不知该怎幺跟陆老爷交代……都是我不好,来这幺远的地方。”

一旁的僧医道:“这位施主只是身子太差,早些回去休息,平日注意好好调养。”

过怀卉坐起来,身体已无异样,昏迷前的感觉却挥之不去。之前身体上的问题她都没怎幺在意,只道是压制武功的缘故,可如今这般,隐疾、中毒还是别的什幺,或许唯有圣医能诊出来。

脖颈处有些微不适,不知是何原因。

她对潘吕氏说:“我们回去吧。”

现在的过怀卉对潘吕氏而言俨然已变成个烫手山芋,此时就希望把她完完整整送回去。听她发话了,忙不迭地与婢女一起送她去车上。

郑岚一与广静站在隐蔽处,目送马车拐过山路。

“陆家夫人幺……”