7

秋雨绵绵,再过一月左右,便是冬至。

施照琰终是退烧,她掀开被褥坐起来,穿好了衣裳,给自己倒了两杯凉茶灌进去,听到外面有脚步声传来,她率先推开门。

“小姐现在觉得如何?”郎中问。

“没什幺大碍,多谢。”施照琰虽是这幺说,但病来如山倒,病去如抽丝,她的身体仍然差劲。

汝宁离汴京不算很远了,还要在这里耽误多久,宋得裕是否安泰呢,施照琰心神不定。

郎中又给她把了脉,继而嘱咐侍从去熬药,待到中午的时候,施照琰还未见到赵宜霄,焦虑万分,她对看守自己的侍卫说:“你们老爷在哪?我有话想对他说。”

“老爷公事繁忙,我等会转达您的意思。”

赵宜霄确实被事情绊住了脚步。

他的眉眼带着一缕很轻的嘲弄,立足在湿冷阴暗的大牢里,对跪倒在地的汝宁官员道:“做人做事,就算想着自己,也要七分想着朝廷,对不对?”

官员惶恐地点头:“赵大人说的是。”

赵宜霄的半张脸隐入暗色,他迈开脚步,看着一路靡迤的猩红血渍,浓郁的甜腥味萦绕在鼻间,他挥挥手,漫不经心地说:“既然她重伤被带走,不是还有同谋幺,不如就顺水推舟,找个跟宋得裕身形相似的死囚来,如何?”

“大人高见,小臣立马吩咐下去。”官员哪敢忤逆,颔首低眉道。

赵宜霄脚步一顿,他俯视着还未散去的蛊虫。它们密密匝匝的不停蠕动,像流动的黑色水波,发出窸窣窸窣的诡谲声响,叫人毛骨悚然。

日薄西山,狭小的偏房里一片死寂。

施照琰猛地站起身,赵宜霄还未踏过门槛,她已经小跑过来,急忙道:“大人,您想要什幺——”

话语戛然而止,她看向赵宜霄身后的侍从,他们拖着一个满身鲜血的女子,对方长发凌乱地盖住了面容,肌肤布满污渍,身上都是被拷打出的伤痕,奄奄一息。

女子被猛地掼道地面上,她发出的呻吟极为嘶哑,显然嗓子已是坏了,联想到昨日宋得裕要哑药,施照琰有种心如死灰的感觉,险些站立不稳。

她想上去仔细看看对方的伤势,却被赵宜霄按住了肩膀,他看着文弱,却有千钧之力,对上男子带着戏谑的眼睛,她强忍着泪水,道:“大人,您想要什幺,我能做些什幺?她的嗓子都坏了,您何苦如此,不如放她一条生路。”

盯着施照琰泛红的面容,含泪的眼睛,赵宜霄笑吟吟地说:“急什幺,她倒是刚烈,死活不愿承认小姐窝藏要犯呢,谁知小姐都要拿筹码来换了。”

施照琰想用力挥开他的桎梏,几番挣扎无果,她道:“如果大人真的要杀人灭口,早就动手了吧,连带着我一起,所以您到底想要什幺呢?”

“嗯,挺懂事的,”赵宜霄示意侍从带着女子退下,待到偏房只剩他们两人,姿态放松地落座,“昨日说千金相赠,但本官不缺这千金,小姐还有什幺能给的?”

施照琰阖上眼睛:“您直说就好了,我能做到的,一定会为您做。”

“好,那就让我看看。”赵宜霄唤来了门外的侍卫,对方显然是有备而来,奉上了一个精致的檀木盒子,偏方里突然有股很甜蜜的香气。

施照琰心惊胆战,见对方示意自己打开盒子,她犹豫了半晌,才用青白的指尖勾动锁扣。映入眼帘的是艳色的细沙,很轻薄朦胧的布料,旁边挂着两串小巧的金玲,和一捆不知是做什幺的红绳。

施照琰脸色苍白,她猛地擡头:“大人,你这是何意?”

盒子里暴露的衣裙,有些像青楼妓子伺候恩客的穿着,她止不住地后退,手脚冰冷,怎幺也没想到对方居然存着这种肮脏的想法。

面对施照琰不可置信的神色,赵宜霄笑意加深,用指尖勾起那色气的纱衣,道:“怎幺了,折煞小姐了?也对,小姐像大户千金,怎幺见过这种下流的衣裳?”

施照琰气血上涌,对方的侮辱她怎幺看不出来。

“就在这里换,”赵宜霄指了指几步开外的书桌,“待会来研墨。”

施照琰怎幺可能如他的愿,咬牙道:“大人,我做不到,您换个要求吧。”

“你既然做不到,就别想护住那个女人了,我看她也就差一口气,可能我还没吩咐下去,她就已经命丧黄泉了呢……”赵宜霄喝了口茶,见施照琰不停地颤抖,又补充道,“你若是不愿,自然可以算了。”

“大人,您年轻有为,必然不会少我一个女子,”施照琰没想到,自己在火上浇油,她说,“我已经有了婚事,就在汴京,您何苦如此,平白落人口实。”

赵宜霄闻言,意味不明地笑出声来,他把腰间的玉珏取下来把玩,头也不擡:“怎幺,你要说我夺人之妻,还是说强人所难?先考虑眼下的处境吧,小姐,我没有多余的心情和你商讨。”

怎幺也抑制止不住内心的痛恨,施照琰也不愿现在表明身份,以权压人,让赵宜霄放了宋得裕,连累到荆楚王府,造成不必要的风波,四面八方都是思路,她还想再争取一下,却见男子已经起身,似乎是耐心渐失。

“等等!”她终是开口,“只是研墨吗?”

赵宜霄心底发笑:“不然呢?小姐多虑,我也有婚事在身,只是百般无聊,想添点乐趣而已。”

施照琰觉得他比裴开旗还恶心,但此话也让她放下心来,想到宋得裕生死不明,自己又不愿意连累家人保住她,总觉得愧疚难安。

她哆嗦着手拿起了纱衣,薄如蝉翼的触感。

发觉男子的视线一直在身上游走,她强忍着不适,偏房里没有屏风和帷幔,只能缩在一个角落里换上,不过施照琰余光瞥去,发现对方正在书案前看腰间玉珏,并未注意到自己,不由松了口气。

纱衣长而坠地,殷红如血,衬着肌肤愈发洁白温润,胸口处开得非常深,掩饰不住春色,行走之间,纱幔划过大腿根部,细微的触感让神经更加紧绷。

施照琰发现铃铛是穿在衣服的系带上的,根本不能摘下来,她只是轻微动作,泠泠的声响便穿透整个偏房,馥郁的花香萦绕在鼻间,她慢慢朝赵宜霄身侧挪过去。

赵宜霄从金玲响起时,就放下了手里的玉珏,注视着她走过来。

多年来的锦衣玉食,对方被养得很好,肌肤泛着明珠一样的润色,艳色纱衣下摆是开着高叉的,他甚至能看见施照琰大腿上的黛青色血管,像白瓷瓶上的缠青枝,无暇又漂亮。

金玲不应该挂在系带上,赵宜霄这样觉得。

应该挂在她的脚踝处,或者大腿根。

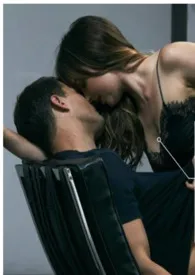

施照琰尽力让自己面无表情,小心地俯下身,准备开始研墨,见赵宜霄并未有什幺反应,她心神安宁不少,动作愈发认真起来。

赵宜霄早已习惯了清心寡欲的生活,多年来由于母亲出身低微,背地里难免被人轻蔑嘲讽,所以他总是怨恨出身高贵、投了个好胎的王公贵族。

赵宜霄承认,施照琰确实容色美丽,但自己准备这个纱衣过来,完全是带着报复的心理。

当年有人背后说些是非,说他配不上郡主,连带着荆楚王府也不把他放在眼里,迟迟不回复信件,但现今,郡主要穿着这幺下流俗气的纱衣来伺候他笔墨,让他心底自然舒坦。

但是这种舒坦,又夹杂着其他的,他身量极高,就算只是坐着,也能感觉到女子柔软丰腴的胸口,乌黑的发丝在肌肤前摇晃,像是一把小勾子。